菜切包丁の研ぎ方

この記事では、菜切包丁の研ぎ方を解説いたします。

▼ 菜切包丁の研ぎ方を動画でも解説しています。

菜切包丁とは

菜切包丁は「なきりぼうちょう」と読みます。野菜などをカットするのに使われる一般的な包丁です。三徳包丁とは違って先が尖っておらず、刃が薄くて幅が広く長方形の形をしているのが特徴です。ただしここで扱う菜切包丁は、和包丁の片刃ではなく両刃の包丁の研ぎ方を解説いたします。 ちなみに、菜切包丁には東型と西型の種類があります。 と『西形菜切り』があります。東型は、江戸型菜切りと呼ばれ、刃元と刃先の丸みが大きく、柄が太く短いです。西形は、西形菜切りとも呼び、東型に比べて丸みが小さく、柄は細いです。

私の菜切包丁は西型になります。

砥石の準備

砥石は30分程度水に浸しておきます。

通常の包丁メンテナンスであれば1000番の中砥石だけで十分だと思います。

欠けがひどい場合は、荒砥石をはじめに使った方が修正しやすいかと思います。

砥石の面が窪んでたら、必ず面直を行ってから研いでください。

菜切包丁の研ぎ方

菜切包丁の研ぎ方です。

%%{init:{'theme':'base'}}%%

graph TB

classDef red fill:#ffd3e0

classDef green fill:#e3ffe3

classDef warn fill:#ffbda1

A[斜め45度に構え,<br>砥石面との角度は<br>10円玉2枚が入る程度の隙間で研ぐ]:::red --> B[刃元から研ぎ始め,<br>往復するたびに指を刃先へ<br>少しずつずらして研いでいく]

B --> C[戻すときは指の力を抜いて<br>砥石の上を滑らせる]

C --> D[かえりができたら<br>反対面を研ぐ]:::red

D --> E[反対面は上から下へ向けて研ぐ]

E --> F[欠けがなくなるまで繰り返す]

F --> G[最後に砥石を舐めるようにして<br>バリを取り,よく洗い乾かす]:::green

G --> H[新聞紙などの紙を切って,<br>細かいバリをとる]:::green

H --> I[再度洗って乾かして保存する]:::greenかえりというのは、いわゆるバリのことです。指先で刃を軽くなでると引っかかる感じわかります。片面のすべての箇所でかえりが作れたら、反対面を研ぎはじめます。

ポイント

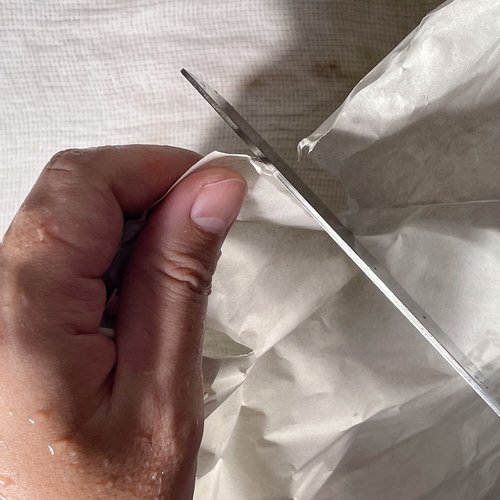

慣れないうちは砥石に当たって指の皮が削れてしまい、血が出ることがあります。写真のように皮で作った指サックをはめて研ぐと安全です。 指を当てている裏面が研がれます。研ぐ最中は、どこを研いでいるのか意識することが大事です。 砥石の表面が乾いたら水を数滴足します。また、研いている最中に出る泥のような「砥くそ」は、研磨剤になりますので捨てないでください。

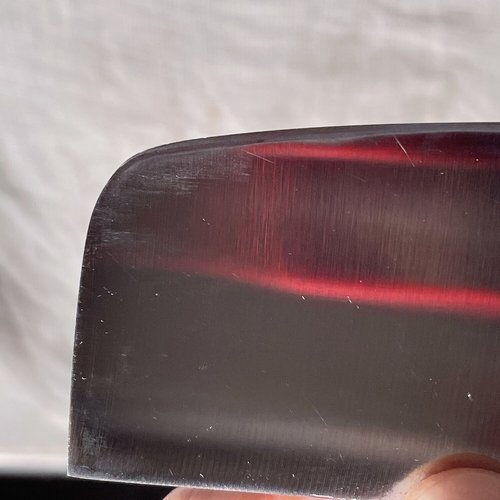

ビフォアーアフター

欠けがひどく、中砥石だけで研ぐのは大変でしたが、なんとか欠けは目立たなくなりました。日々の包丁メンテナンスが大事ですね、痛感いたしました。

研いだ後は、驚くほど切れ味が鋭くなってますので、扱いには十分気をつけてくださいね。