軍隊調理法(1937年)のコロツケーのレシピ|ミリ飯コロッケの作り方

大日本帝国陸軍が1937年(昭和12年)に編纂・発行した「軍隊調理法」のレシピ集の中から、コロツケーをできる限り忠実に再現して作ってみました。コロツケーとは、もちろんコロッケ(Korokke, Japanese-style croquette)のことです。

第二次世界大戦中の軍隊ご飯(ミリ飯)にもコロッケが登場してたんですねー。 最近コロッケ作り にハマっていたので、是非作って味わってみたいと思い調理してみました^^

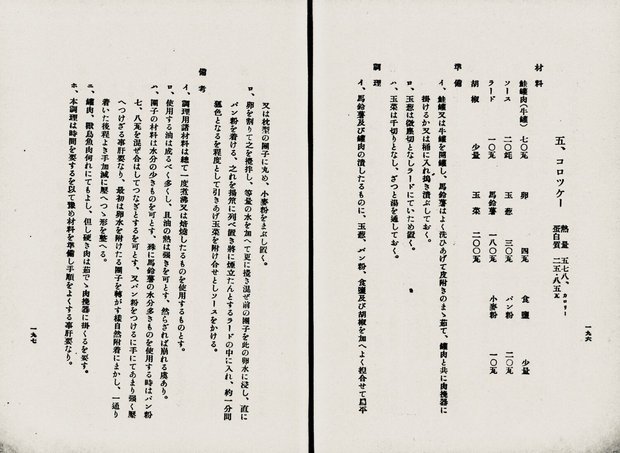

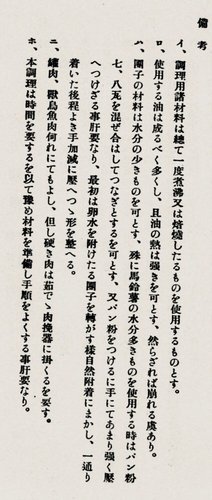

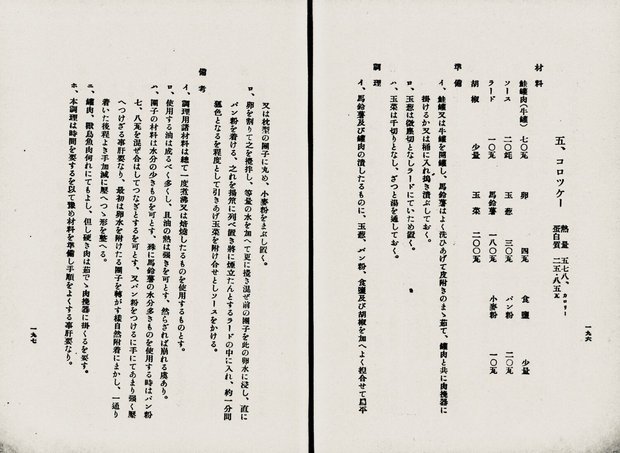

次の画像は、 国立国会図書館デジタルコレクションからお借りした(パブリックドメイン)、「軍隊調理法」に記載されているコロツケーのレシピです。

現代の料理本や料理サイトと同様に、端的な文章でよく整理されていて分かりやすい説明で驚きです。旧漢字で理解できない部分もあるかと思いますが、ご安心ください。この記事では、原文の表記のテイストを残しつつ、旧字体の漢字を読みやすく現代語訳して表記してみました。また実際に料理している様子や、食べた感想も記しております。旧字体の意味は記事の最後で解説してます。ぜひご参考いただければと思います。

コロツケーの栄養

レシピのタイトル下に、次の通りコロツケーの栄養が記載されています。

- 熱量 578カロリー

- タンパク質 25.85g

当時からカロリーやタンパク質の計算があった事に驚きです。カロリーと表記されていますが、キロカロリーの間違いでは?と思うのですが。それともカロリーの測量方法が現代とは違うのでしょうか?ちょっとよく分かりませんが、あくまで参考として受け止めておきます。

<動画>

レシピ動画はYouTubeの キッチンノート channel で公開中です。ぜひこちらの動画もご参考になさってみてください。

軍隊調理法(1937年)のコロツケーのレシピ・作り方

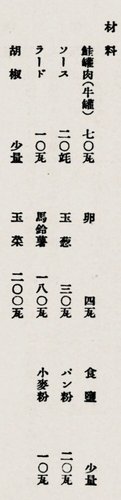

<材料(1人分)>

| 食材 | 分量 | 備考 |

|---|---|---|

| 鮭缶または牛缶 | 70g | |

| 卵 | 4g | 卵1個を使って溶き卵にします |

| 食塩 | 少量 | |

| ソース | 20ml | |

| 玉ねぎ | 30g | |

| パン粉 | 20g | |

| ラード | 10g | 玉ねぎを炒める用 |

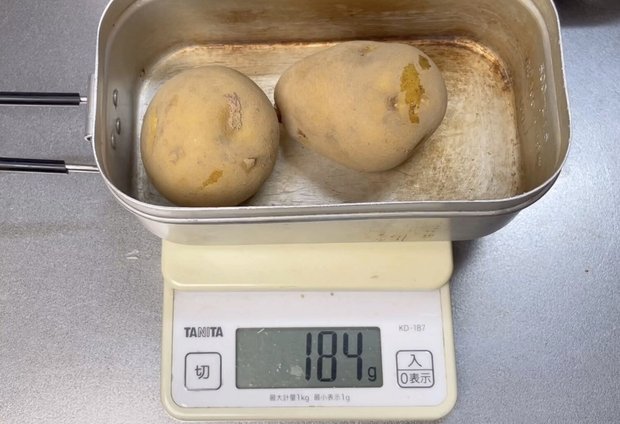

| じゃがいも | 180g | 男爵芋 |

| 小麦粉 | 10g | |

| 胡椒 | 少量 | |

| キャベツ | 200g | 付け合わせ用 |

| ラード | 適量 | 揚げ油用 |

じゃがいもについて

日本いも類研究会さんの記事 によれば「戦時中は食糧統制により食用いもは『男爵薯』に統一されていた」とありますので、おそらく男爵芋で作られたと予想します。ちなみにメークインは粘りが多いので崩れにくく、男爵芋だとほくほくした食感になるのかなと。

ソースについて

ソースは市販のウスターソースを使いました。実は「軍隊調理法」には、ソースの作り方まで記されています。それがどんな味のソースになるのかとても興味があります。そのうち機会がありましたらソースも作ってみたいと思います。

ラードについて

ラードはご存知の通り、豚の油です。揚げ物は植物性油よりもラードなどの動物性油の方がサクッとカリッと仕上がりやすいです。サラダ油などの植物油は、1924(大正13)年に日清製油が販売したそうです。当時のサラダ油はマヨネーズやドレッシングに利用され、揚げ物にはラードの方が一般的だったのだと思います。ちなみに、お肉屋さんのコロッケはラードで揚げるようです。ラードは業務スーパーなどがあれば安く手に入ります。もしラードを入手できるようであれば、ぜひラードで揚げてみましょう。

<作り方>

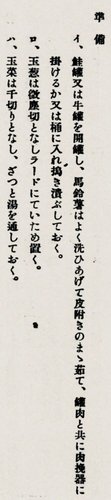

① コロツケーの準備

- 鮭缶または牛缶を開封し、じゃがいもはよく洗って皮付きのまま茹で、缶肉と共にミンチ機にかけるかまたは桶に入れ叩き潰しておく。

- 玉ねぎはみじん切りにしラードで炒め置く。

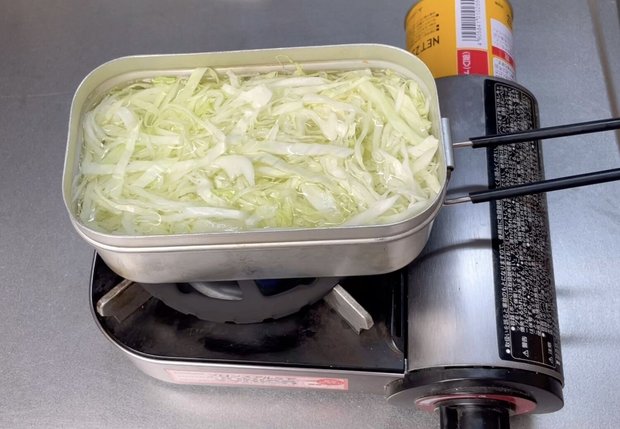

- キャベツは千切りにし、ざっと湯を通しておく。

添え物のキャベツの千切りを湯通しすると書かれています。キャベツの千切りを当たり前のように生食で食べている我々現代人にとっては驚きですよね。最初は衛生面で茹でるのかなと思いましたが、おもしろいことに農林水産省のページでは次の通り書かれていました。

結球キャベツが我が国に渡来したのは19世紀半ばの江戸末期ですが、当時の日本では、薬味やおろし大根などごく一部を除いて、野菜を生で食べる習慣がありませんでした。しかし、明治の中頃に、東京・銀座の洋食店が、カツレツにキャベツの千切りを添えて出したところ大好評となり、それを契機にトンカツの普及に伴ってキャベツの生食が伸びてきたといわれています。

このことをヒントにすると、明治の中頃から生食が伸びてきたとはいえ、サラダのように生で野菜を食べるなんておしゃれな都会っ子だけが食べる料理だったのかも知れません。それに、軍隊に駆り出される兵士は地方出身者が多いでしょうから、茹でて食べるという習慣の方がまだまだ一般的だったというのは想像できます。

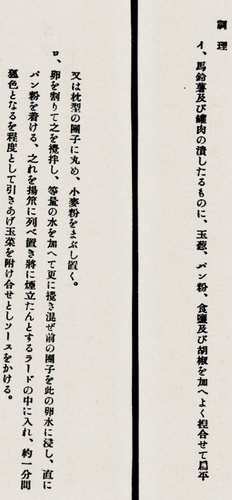

② コロツケーの調理

- じゃがいもおよび缶肉の潰したものに、玉ねぎ、パン粉、食塩および胡椒を加えよく捏ね合わせて扁平(へんぺい)または枕型の団子に丸め、小麦粉をまぶし置く。

- 溶き卵と同量の水を加えてかき混ぜ、団子をこの卵水に浸し、直ちにパン粉を着ける。これを揚げザルに並べ置き、まさに煙が立とうとするラードの中に入れ、約一分間キツネ色になったら引きあげ、キャベツを付け合わせとしソースをかける。

③ コロツケーの備考

- 調理器具、材料はすべて一度煮沸または焙焼したものを使用すること。

- 使用する油はなるべく多くし、油の温度は強い方が良い。そうで無ければ崩れる恐れあり。

- 団子の材料は水分の少ない方が良い。もしもじゃがいもの水分が多いものであるときは、パン粉7、8gを混ぜ合わしてつなぎとする。また、パン粉をつけるとき手であまり強く押さえつけることは良くない。最初は卵水をつけた団子を転がすよう自然付着にまかし、一通りついた後程よい手加減に押さえつつ形を整える。

- 缶肉、獣鳥魚肉のどれでも良い。ただし硬い肉は茹でてミンチ機にかける必要がある。

- 本調理は時間を要するので予め材料を準備し手順をよくする事が肝心である。

当時は現代のように食器洗剤などないでしょうから、煮沸消毒や火で炙って消毒していたんでしょうね。

肉は缶詰肉や手に入る肉、魚ならなんでも良いようです。ただし、ブロック肉はミンチにすることが必要です。ここではコンビーフを使ってコロツケーを作ってみました。

コロツケーの実践

ここからは実際に「軍隊調理法」の手順に沿ってコロツケーを作ります。少しでも野戦上のミリ飯の雰囲気を味わうために(笑)、キャンプで使うメスティンとミニダッチオーブン、カセットコンロだけで調理してみました。

準備

まずはじゃがいもです。じゃがいもは男爵芋を使い、中サイズ2個でちょうど180g程度になりました。

よく洗ったじゃがいもを皮付きのままメスティンに入れ、水を浸して火にかけます。ただし、じゃがいもの芽は有毒なので必ず取り除いてくださいね。

沸騰してから20分ほど経ったところで、竹串で刺すとスーッと通ったので茹で上がりとしました。じゃがいもの大きさによおっては茹で時間を調整なさってください。

近くの業務スーパーでラードを入手しました。サラダ油は一切使わず、「軍隊調理法」通りにラードを使って調理します。

ラードを10g入れてメスティンのフタで玉ねぎを炒めました。

玉ねぎの色が透き通って少し焦げ目が付き出したところで火を止めます。こうすることで玉ねぎの辛味が抜け、甘味だけが残ります。

桶(ボール)に茹でたてのじゃがいもと玉ねぎを入れます。じゃがいもは皮付きのままで潰しましょう。じゃがいもの皮にはビタミンB2やカリウムやマグネシウム、鉄などのミネラル、食物繊維が含まれているそうです。食料が乏しい時代を考えると、皮も捨てずに食材をムダなく使う気がします。

家に国分のコンビーフが余ってたので使ってみました。コンビーフは1缶80gでしたので、レシピの缶肉70gとほぼ同量です。10gはつまみ食いしましたが、美味しいんですね、コンビーフって!程よい塩加減なので、いろいろな料理に使えそうです。

コンビーフをほぼ1缶加えます。じゃがいもの量に対して、肉の量が多めです。やはり兵隊さんのタンパク質補給に肉は必要という事でしょうか。

パン粉を20g加えると書かれてましたので、その通り加えてみました。パン粉20gは想像以上に多いです。備考にも書かれていましたが、食材から出る水分を吸収してつなぎの役目をするのだと思います。また、カサ増しになったり、炭水化物摂取の面でも貢献するのでしょう。

味付けのため塩を加えます。じゃがいもを塩水で茹でる現代とは違い、水だけ茹でたので塩加減は多めにしました。

さらに胡椒も加えます。

味ムラが出ないように、全体をよく混ぜ合わせます。

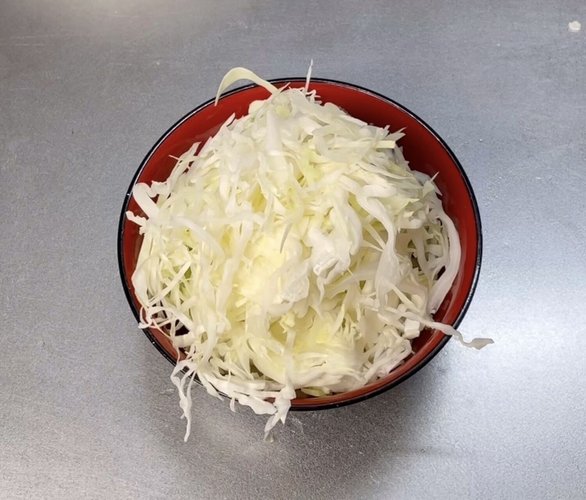

次に、コロツケーの添え物のキャベツの準備をします。キャベツ200gの量を千切りにします。

キャベツ200gを千切りにすると、ちょうどお茶碗山盛り一杯の量になりました。なかなか多めな量ですよね。これって1人分なんでしょうか?汗

メスティンにお湯を沸かし、キャベツを投入してサッと茹でます。キャベツを入れてから再び沸騰したところで、ザルへ移し茹で上げとしました。

調理

さて、下準備が整いました。いよいよコロツケーを作っていきます。

まずは溶き卵を作っておきます。レシピでは卵と同量の水を加えて卵水にすると書かれてましたが、忘れてしまいました。😨 まぁ、味にそれほど違いはないと思うので大丈夫でしょう。

「扁平(小判)型または枕型の団子にする」と書かれてありますので、現在のコロッケと形は一緒ですね。コロツケーの種を団子状にまとめていきます。

団子の全体に小麦粉をつけます。

小麦粉がついた団子を卵水に浸します。

団子にパン粉を付着させます。パン粉の上を転がすように付着させて、最後に手で軽く形を整えます。

すべての種を団子にして、衣をつけました。大小合わせて5個のコロツケーができる量でした。結構多いですね。これってホントに1人分なんでしょうか?汗

さて、カセットコンロを使ってコロツケーを揚げていきます。コンロの五徳の上に小さくて軽いクッカーを乗せるのは安定しませんから、 五徳のアダプターを使うと安全で安定しますよ。

揚げ物用の鍋は、ミニダッチオーブンを使いました。大きさ的にコロッケだと1つずつしか揚げられませんが、油の量が少なくて済むので独りメシには使いやすいです。ダッチオーブンには鋳鉄の保温効果があるので、少量の油でも温度が下がりにくいメリットもあります。

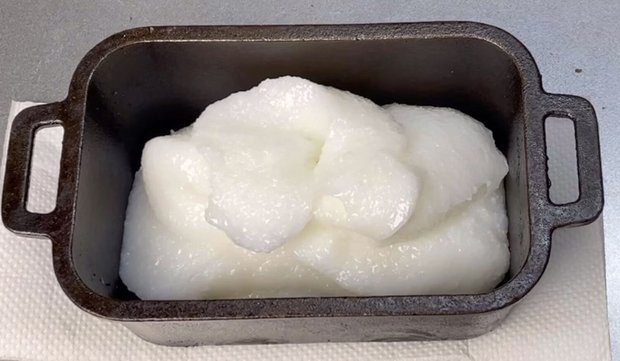

ラードを火にかけます。ラードが溶ける温度は33〜46度とかなり低いのであっという間に溶けていきます。逆に夏以外の常温では常に固まっているので、食材を持ち運びするキャンプで扱いやすいんじゃないかなと思ったり。

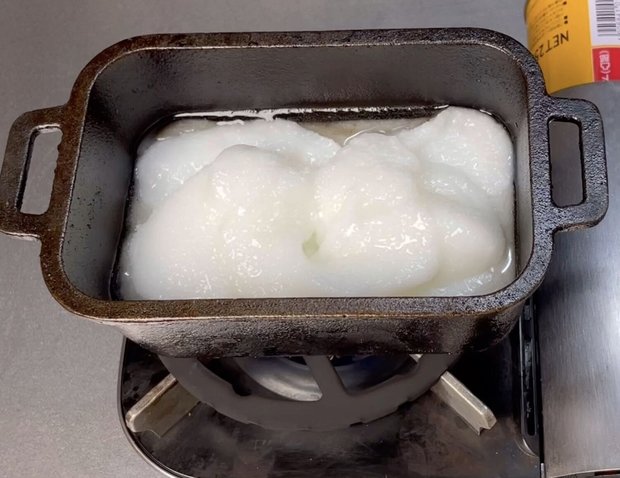

ラードが溶けて180度以上の温度まで加熱しました。

原文の油の温度を特定するのが難しいのですが、「まさに煙立たんとするラードの中に入れ」と書かれてます。全日本マーガリン協会の論文ではラードが発煙するには200度以上と記されています。ですが、200度以上は流石に高すぎます。おそらく純粋の新しいラードではなく使いまわしているでしょうから、不純物が多く含まれます。その場合だと、180度くらいから煙が出るようです。また1分でキツネ色になるということから、それなりに高温でカリッと揚げていることは確かなようです。色々と考えた結果、180度〜190度の間で揚げることにしました。

コロッケを入れてもほとんど油の温度は下がりません。これがダッチオーブンの構造の優れているところでしょう。

1、2分であっという間にキツネ色に変わりました。

ザルへ移して油を切ります。しっかり油を切ることで、衣がカリッとサクサクに仕上がります。

あっという間にコロツケーの完成です。揚げるまでの準備は大変ですが、揚げる作業は簡単でした。

揚げたコロツケーに茹でたキャベツを添えれば、大日本帝国陸軍時代のミリ飯の完成です!きっと、さらにご飯とお味噌汁でも添えられたのでしょう。しかし、本当に1人分のレシピなのでしょうか?だいぶ多すぎます😂

コロツケーを食べた感想

それでは揚げたてコロツケーの実食です。見るだけでも美味しそうですが、現場ではラードで揚げた香ばしい香りがさらに食欲をそそります。🤤

コロツケーは、ウスターソースをかけていただきました。

衣の感じはカリッとサクサク、しっかり固めでいい感じです。具の方はお肉が多いので、じゃがいもコロッケやメンチカツとも違う不思議な食感です。ここら辺は肉缶によってもだいぶ変わりそうです。コンビーフ版のコロツケーは、意外にも素朴なお味でした。じゃがいもに対して肉量が多いのですが、かと言ってコンビーフがでしゃばる感じでもないです。万人受けするお味だと思います。

最初は食べきれない量だと思ってましたがあら不思議、バクバク食べてしまい箸が止まりません。ペロリでした。😋 やはりホントに1人分の量だったのでしょうか。。笑

現代のコロッケだと絶対食べきれない量なのに、なぜこの量を一人で食べきれてしまうのか考えてみました。もしかしたら、現代コロッケのようにバターが入ってなくラードで揚げたので、油っこさがなかったのかも知れません。確かに胃もたれしませんでしたね、コロツケー。

さて、こちらも忘れてはいませんよ、茹でた千切りキャベツ。

最初はキャベツを茹でるの?テンション下がるぅーと正直思っていました。笑

ですが食べてみると、素朴な味わいでおもしろいですね!キャベツの甘みと青臭さが、なぜか田舎を思い出させます。DNAに焼き付いている「郷愁の味」ってヤツでしょうか?そう考えると、兵隊さんの士気を高める効果もあったのかも知れませんよね。

まさかお茶碗いっぱいのキャベツ200gを、一度に食べられると思ってませんでした。しかし、こちらも不思議とペロリでした。

今回はじめて「軍隊調理法」によるコロッケを作りました。決して派手な味ではないのですが、忘れている大切なものを思い出させるような、そんな味がします。ちょっと感動です。😭 ぜひ皆さんも一度、大正〜昭和初期のコロツケーを作ってみてください。やはり「軍隊調理法」の原文を読みながら、思いを馳せて作るのが良いかと思います。最後に、旧字体の解説も載せておきますので合わせてご参考ください。

旧字体の解説

| 旧字体 | 意味 |

|---|---|

| 瓦 | グラム |

| 竓 | ミリリットル |

| 罐 | 缶 |

| 食鹽 | 食塩 |

| 玉菜 | キャベツ |

| 肉挽器 | ミンサー、ミンチ機 |

| 㨶き潰す | 叩き潰す |