白菜の菜園記録【東京ベランダ菜園記録】

この記事は、2020年の8月中旬から都内ベランダで育てた白菜の栽培記録をご紹介します。決して日当たりの良い環境での栽培ではなかったのですが、なんとか白菜の収穫ができました。 白菜を育てるまでは、とてもベランダで育てられるような野菜ではないと思っていましたが、それなりに育つものですね。白菜が結球していくようすも観察することができて楽しかったです。 家庭菜園をはじめてから間もない初心者な私ですが、この菜園記録が、みなさまのご参考になれば幸いです。

白菜の特徴と育て方

白菜は、秋にタネまきのできる野菜です。今回使用した白菜品種では、タネまきから60日程度で収穫できることになっています。 白菜は、横に大きく広がりますので、大きめのプランターで株間をあけて育てるのが良さそうです。ちなみに私は、55型のプランターで3株を育てることができました。

白菜の菜園記録

ここからは、2020年の秋に育てた白菜の菜園記録をご紹介します。

{{20200813-20200813}} プランターの準備とタネまき

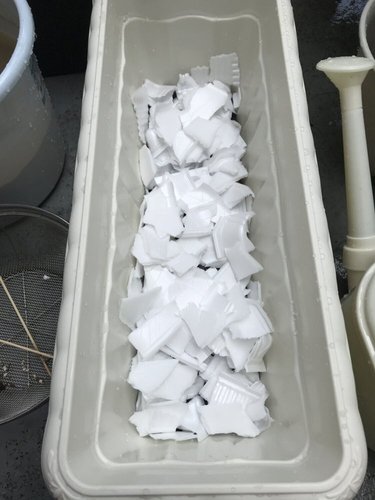

白菜を育てるプランターとして、55cmのプラスチックプランターを選びました。プランターにスノコが付属している場合、鉢底石はいらない話もありますが、私は鉢底石を入れるようにしています。鉢底石は、都内でだと捨てるのが大変なので、発泡スチーロールの食品トレイをちぎって、鉢底石のかわりにしました。底が見えなくなる程度に入れます。

▼

次に、野菜くずコンポストの土を半分まで入れました。これは、野菜くずと古土を混ぜ合わせてしばらく放置していたものです。白菜の成長とともに、野菜くずが分解されて肥料になってくれることを狙っています。

▼

最後に、新しい培養土を加えます。また、排水をよくするためと、肥料スペースを作るために、プランターのサイドに溝を掘ります。

▼

作った溝に「朝日工業の有機化成肥料」を元肥として20gをまき、土を軽くかぶせました。

▼

次にタネまきです。55型のプランターに3株育てたいので、4、5粒のタネをそれぞれ3ヵ所にまきました。その後、タネの上に土を軽くかぶせ、水をたっぷりあたえました。

▼

白菜のタネは、ホームセンターで購入したこちらのタネを使いました。「黄芯

60日白菜」というタネです。関東ですと、8月中旬〜9月中旬が白菜のタネまきの適期になります。

【水やりの基本とコツ】 野菜が成長するまでは、元肥に水がかぶらないように、株元のみに水をまくようにします。 野菜が成長してきたら、元肥が埋まっているサイドに水をかけるようします。このとき株元には水を与えないようにしましょう。根を痛めやすく、土が締まってしまうと水はけが悪くなります。

{{20200817-20200813}} 白菜の本葉

二日ほど前から、白菜の双葉が開きはじめました。

{{20200821-20200813}} 種まきから約1週間後

種まきから約1週間後のようすです。アブラナ科の野菜は、どれも成長がはやいですね。

{{20200825-20200813}} 間引きと藁マルチ

混み合ってきたので、すこし間引きをおこないました。1ヶ所あたり2本の苗になるようにしました。また、水やりの時に泥がはねて苗をダメにしてしまう可能性があるので、藁マルチを敷くことにしました。

{{20200901-20200813}} 1回目の追肥

この日、追肥のため、化成肥料20gを追加しました。20日後にもまた、追肥を行う予定です。

{{20200919-20200813}} 2回目の追肥

白菜の葉が大きく横に広がりはじめ、プランターの枠からはみ出しすようになりました。55型のプランターに、3株は無理がありましたかね。ちょっと欲張ってしまったかもしれません。(^_^;)

この日、2回目の追肥(化成肥料20g)をおこないました。

{{20200925-20200813}} 白菜の大きな葉

日に日にハクサイの葉が大きくなっていきます。真ん中の株の外葉が、手前の株を覆ってしまいます。他のプランターにもかぶさるほど横に広がっています。狭いベランダですので、どうしたら良いか悩みます。

{{20200930-20200813}} 白菜の葉が立ち始める

白菜の葉の中央部が、少しずつ立ちはじめてきました。結球のようすを観察できてとてもおもしろいです。なんとも不思議なものですね。

{{20201018-20200813}} 白菜の結球

その後、白菜はすくすく育ち、気がつけばプランターの二倍以上の大きさになっていました。

横から覗くと、白菜らしい形になってますね!収穫予定の60日は過ぎていますが、結球しきってないのでもうすこし見守っていきます。

{{20201029-20200813}} 3回目の追肥

この日、3回目の追肥をおこないました。

だいぶ結球してきてはいのですが、スーパーで売っているようにな実がつまった白菜にはなってません。もう少しだけ、待ってみます。

{{20201106-20200813}} 白菜のアブラムシ対策、農薬

最近、近くで育てていたオクラやかぶにアブラムシが発生しました。そして、とうとう白菜にもアブラムシが侵略してきました。アブラムシを手作業で駆除するのは難しいので、薬剤を使うことにしました。いろいろ探してみて、「ベニカベジフルスプレー」が良さそうなので購入しました。

「ベニカベジフルスプレー」の効果は抜群です!いままでは、手で駆除してもすぐに増殖していたアブラムシでしたが、「ベニカベジフルスプレー」を散布した後は、アブラムシの姿を見ることがなくなりました。

「ベニカベジフルスプレー」では、1回の散布で1か月間の効果持続があるようです。収穫前に散布できる日数が表記されてますので、そのとおり守ります。

{{20201118-20200813}} 初収穫、4回目の追肥

さて、白菜の結球はすすんでますが、手で押すといまいち固く締まってないようです。外葉がだいぶ黄色くなり、虫食いの穴もポツポツ見られます。

このままですと、いつまで経っても白菜が収穫できなそうなので、真ん中の1株だけ収穫してみることにしました。摘み取るのが大変そうに見えますが、白菜は簡単にハサミで根本を切ることができます。

▼ 収穫した白菜をばさりとカットしてみました。

最初、真ん中が黄色くなっていて驚きましたが、芯が黄色くなる「黄芯」という品種だったことを忘れていました。もう少し実がぎっしり締まってくれるのを期待したのですが、ちょっと残念です。アブラムシの残骸がついていますので、一枚一枚葉を取り分けて良く洗います。

ところで、収穫した白菜を生のまま食べてみたところ、スーパーの白菜の味とちょっと違っていて驚きました。苦味がほとんどなく、アブラナ科の香りが効いててサラダで食べても良さそうな感じです。

▼ のこりの2株には、最後の追肥をしました。

その後

その後、残りの株もあまりキレイに結球しませんでしたが、収穫して食べることは問題ありませんでした。もしかしたら、ベランダの日当たりが悪いせいで、白菜が日照不足だったのかもしれません。アブラムシ以外は、とくに病害虫にかかることなく育てられました。白菜は、成長も早いので、育てやすい野菜といえるでしょう。機会があれば、また挑戦してみたいと思います。