いりこ出汁の取り方、水出しと煮出し

この記事では、いりこ出汁(煮干し出汁)の取り方を解説します。次の2つの出汁の取り方をご紹介します。

- ほっておくだけで作れる水出しと、

- すぐに使える煮出し

また、記事の最後では出し殻の活用方法もお伝えいたします。

ほっておくだけ超簡単!水出しのいりこ出汁の取り方・レシピ

1番簡単いりこ出汁の取り方は「水出し」です。水につけて一晩ほっておくだけで簡単に美味しい出汁を取ることができます。

<材料>

| 食材 | 分量 |

|---|---|

| 煮干し(頭と腹は取らない) | 20g |

| 水 | 700cc |

<作り方>

- 保存容器に水700ccと煮干し20gを入れる

- 冷蔵庫で一晩置く

- 煮干しを取り出し、だし汁を鍋でひと煮立ちさせたら完成

今すぐ使いたい!煮出しのいりこ出汁の取り方・レシピ

煮干しを一晩つけておく時間がなければ、煮出しで使いましょう。その際に、頭と腹わた(内蔵)を取り除くことで、出汁の濁りや魚臭さ、苦味を軽減できます。

<動画>

煮出しで取るいりこ出汁は、こちらの動画の後半でご紹介してます。

<材料>

| 食材 | 分量 |

|---|---|

| 煮干し(頭と腹わた以外) | 10g |

| 水 | 700cc |

<作り方>

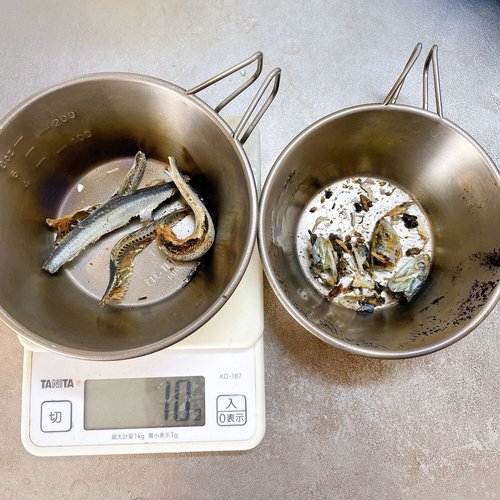

- 煮干しの頭と腹わたを丁寧に取り分ける。

- 鍋に700ccの水を入れ、❶の身の部分だけ入れる。できれば30分以上置く。

- 中火で静かに煮立て、沸騰直前で弱火にする。

- アクを取り除きながら、弱火で10分煮る。

- 火を止め、キッチンペーパーや布でこし、煮干しを取り除く。

いりこ出汁を煮出す際、加熱しすぎると脂肪の酸化が進むため、加熱しすぎないように注意します。

いりこ出汁の活用

作ったいりこ出汁は、手打ちうどんのつゆなどに使ってみてください。

いりこ(煮干し)の保存方法

いりこ(煮干し)は、空気に触れないように密閉し、乾燥した場所で保存します。できれば、冷蔵庫または冷凍庫で保存すると良いです。煮干しは、鰹節などとちがって、脂をとり除く処理がされていません。そのため、脂肪が酸化しないように、できるだけ空気に触れさせない必要があります。

使うときは、フライパンで軽く炒ってから使うと、香りのよい出汁が取れます。ただし、加熱しすぎると逆に風味が落ちるので気をつけましょう。

【コラム】「いりこ」とは?

「かたくちいわし」を煮て干したものが「いりこ」です。「いりこ」と「煮干し」は同じもので、西日本では「いりこ」、東日本では「煮干し」と呼んでいる違いでしかありません。 実際は「かたくちいわし」以外にも魚が混ざっており、「まいわし」や「うるめいわし」など、見た目や大きさ、味わいまでそれぞれ異なります。

【出し殻の活用】煮干しの佃煮

いりこ出汁で使った煮干しは、冷凍保存しておきます。ある程度たまったら、佃煮にして食べると美味しいですよ。甘いのでおやつにもなります。

<材料>

| 食材 | 分量 |

|---|---|

| 煮干しの出し殻 | 100g |

| 生姜 | 1かけ |

| 醤油 | 大さじ2 |

| 酒 | 大さじ2 |

| みりん | 大さじ2 |

| さとう | 大さじ1 |

| ごま | 適量 |

<作り方>

- フライパンに、ごま以外の材料すべてを入れ、火にかける。

- 沸騰したら落としぶたをして煮る。

- 水気がなくなるまで煮詰めたら、ごまを振って完成。